堀川今出川異聞(50)

いわき 雅哉

第5章 東国の系譜

◇逢瀬の深まり(6)

柾樹が打ったショートメールへの楓からの回答はすぐに返ってきた。

「柾樹さま。ご連絡有難うございました。あいにく楓は研修で九州に来ております。あんなことがあって楓も一日も早く先輩にお会いしたい気持ちで一杯なのですが、研修が終わって大阪に戻るのが5日後になりますので、先輩のご指示に即応できず本当にごめんなさい。ショートメールをいただいた時は、研修を抜け出してでも京都に向かおうかと思いましたが、この仕事をしている以上それは許されないことなので、こんなお返事で申し訳なく思っております。どうかお許しくださいますように」とあった。

柾樹は、こんなに優しく純粋で可愛い楓を相手に、いつも自分の都合を優先している己が身勝手を心底恥じ入りながら、すぐさま返事を打った。

「了解。研修は楓にとっては何をさておいても必死で受けなければいけない大切な仕事です。そのためならしばし会うのを我慢します。だから頑張って下さい。研修が終わって大阪に戻ったらすぐにご連絡下さい。待ってます」。

そんな柾樹の元に再び楓からのメールが届いたのは、その日から丁度5日目の夕方だった。そこにはこう書かれてあった。

「柾樹さま、楓です。今、研修を終えて大阪に帰る新幹線の中からメールしています。明日は丁度土曜日でお休みの日。朝の10時にはいつもの喫茶店に参りますので、よろしくお願い致します。明日会えるのかと思うと【ちょっと】嬉しい」

【ちょっと】って、どういう意味なんだろうか、と思いながら、そう言えば以前に「本当は凄く嬉しいのに、『凄く』の代わりにわざと『ちょっと』ってつける癖があるんです」と笑いながら話していた楓のいたずらっぽい表情を思い出し、「なんて可愛いんだ、楓は」と柾樹は相好を崩した。

その日はあっという間にやって来た。柾樹はいそいそと喫茶店に出かける。ドアを開ける時にはまるで高校生のように胸の鼓動が高まった。店のカウンターから弾けるような明るい笑顔でこちらに向け、少し恥ずかしげに低く小さく手を振ってくれる楓が見えた時、柾樹は飛び込んで楓を抱きしめたい衝動に駆られた。が、その気持ちとは正反対に「おう、楓やないか、久しぶりやなあ」と妙に落ち着いた表情で声をかける。

とっさに喫茶店のママが言う。「なんやのん、淡見さん。好き好きでたまらん楓さんに会えてほんまは嬉しさで卒倒しそうな癖して、何が『久しぶりやなあ』なん? ほんまにいけ好かん痩せ我慢のおっちゃんや。ねえ、楓さん」

柾樹は何を言われても体全体が嬉しさに包まれている。それをママは手玉にとって、店の奥にいる妹のさっちゃんに言う。

「なあ、さっちゃん、て。こんなにニヤケタ淡見さん見るの、久しぶりやなあ」

「ほんまやなあ、姉ちゃん。いつも辛気臭い顔したはるのに、どないや、今日の淡見さんの表情言うたら」

「ちょっとやめて下さいよ。お二人とも」

「何が『やめてくださいよ、お二人とも』や。もっと言うて、て顔に書いたーるやないの」

「楓が困ってるやないか」

「へえ、姉ちゃん、『楓が』やてえ、こんな別嬪さんを朝早ようから呼びつけといて、まあよう呼び捨てで言わはるわ」

柾樹は苦笑しながら楓の隣に座り「ママもさっちゃんもアホなことばっかり言うてんと早よモーニングセット出してよ」と催促した。

「分かってますがな、今、卵がゆで上がったんで出そうと思うてますのやないの、なあ、楓さん、て」

楓は幸せそうな表情でママやさっちゃんに微笑み返し、その優しく澄んだ笑顔を柾樹に向ける。二人きりなら抱きしめてやりたいと思いながらも柾樹はわざと軽い笑みを楓に返す。もうモーニングも、ママも、さっちゃんも、要らんわ、と内心思いながら・・・。

ゆで卵の殻を割り、サラダにドレッシングをかけ、トーストにバターを塗りながら、時々顔を見合わせて微笑みあう二人をママとさっちゃんは「ええなあ、若い人は。いや違うわ、若い別嬪さんとおっちゃんのカップルは」と冷やかしながら眺めている。

ちょうど別のなじみ客が入ってきて、ママと妹がそちらの接遇に移行したのを機に、柾樹は楓に話しかけた。

「忙しいのによう来てくれて有難う。会いたかった」

「私も、です」

「で、聞いてほしいことがある、て言うてたさかいにずっと気になってたんやけど、大丈夫やったか」

「はい、やっと聞いていただけるようになって嬉しいです」

「逆や。前にそう言うてたのを僕の方から遮って強引に自分の言いたい話を切りだしたのが間違いのもとやったんや。あの時はほんまにかんにんな」

「先輩、私の方こそ生意気なことを申し上げて反省しています」

「ちがう、楓はなんにも悪うない。全部僕が間違うとったんや。もうそんなことは忘れて前みたいに何でも好きに話しをしよやないか」

「はい、そうします」

「ほんで、楓は一体なにを聞いてほしかったんや、言うてみい」

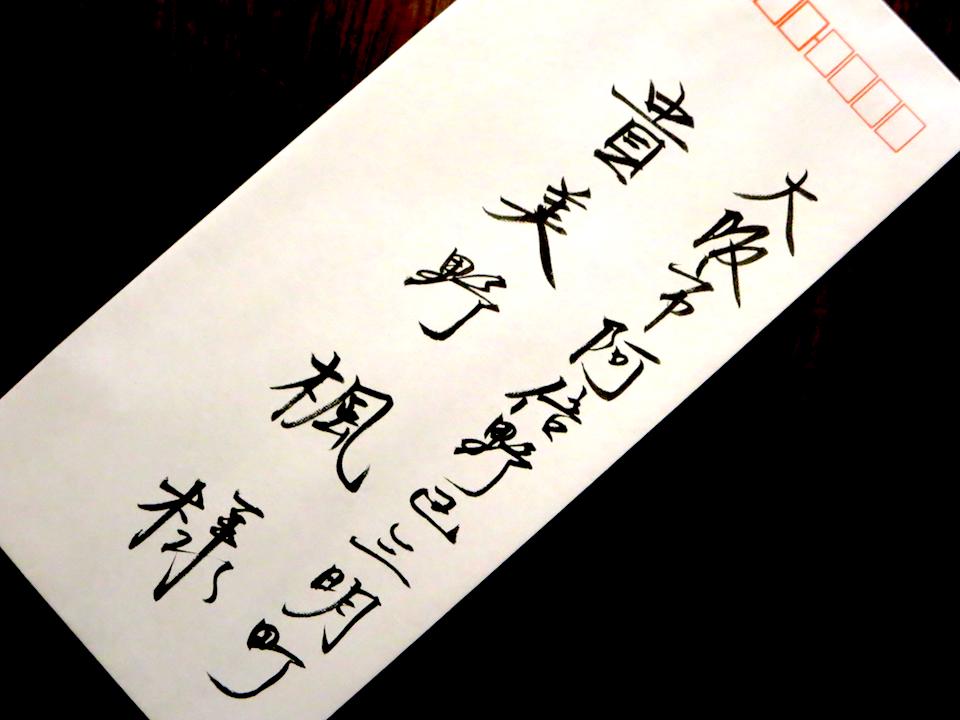

「実は、ですね」―- 楓は少し深刻そうな表情でそう切り出しながら、膝の上に置いていた封筒を手にとった。よくよく見ると、その表書きには楓への住所、宛名がはっきりと書かれている。

それまでのにこやかな表情を急に真顔に替えた上、いわくありげなその封筒の中を覗き込んで書類のようなものを取り出そうとしている楓の様子に、柾樹は、まさか誰か他の男が楓にラブレターでも出してきてその相談に来たんじゃないだろうな、いや、そいつは楓も心を動かすほどに若くてハンサムで、そうか、同じ美術館の学芸員かもしれない、第一これほどの魅力的な美人を周囲が放っておくはずがない、こんな定年退職後のにわか京都逗留者相手に時間を割いているよりもその青年との逢瀬の方がずっと楽しいに違いない、それに自分はテニスも野球も跳び箱もできない運動神経ゼロの人間だ、一方、楓はスポーツも好きで休日には仲間と好きな運動に汗を流すこともあると言っていた、その青年はそのスポーツ仲間に違いない、表面はにこやかにしている楓だが今日は新しい恋人ができたのでお付き合いはもうやめにしたいと言いにきたのではないか、あの日聞いてほしいことがあると言っていたのはきっとそのことだったんだ、なのに自分は身勝手にも歴史書に書かれた内容に自信を失ったなどと一方的にしゃべりだしたから楓の心は完全にこの僕から離反したんだ、第一、楓に好意を抱いているのは自分の方であって楓が自分に好意を持ってくれているなんてことは自分がそう思い込んでいるだけに過ぎないことなんだ、そんな基本的なことを勘違いしている自分のアホさ加減に何で目を覚まさなかったんだ、等々の思いが一瞬の内に次から次へと胸中をよぎり出し、柾樹はやにわに動転しはじめた。

そんな柾樹の心情を知ってか知らずか、楓は封筒から4つに畳んだ紙を丁寧に取り出し、柾樹の前で中身を開こうとした。柾樹はそのペーパーの中身が次第に明らかになっていくのが怖くて思わず目を閉じた。その柾樹に向かって楓は無情にもこう言った。

「先輩、お話したいと思っていたこととは実はこのことなんです」と。

( 次号に続く )